短篇,與〈現在簡單式〉同一個世界線,因為跟該篇強烈相關,可能比較難單獨閱讀吧。

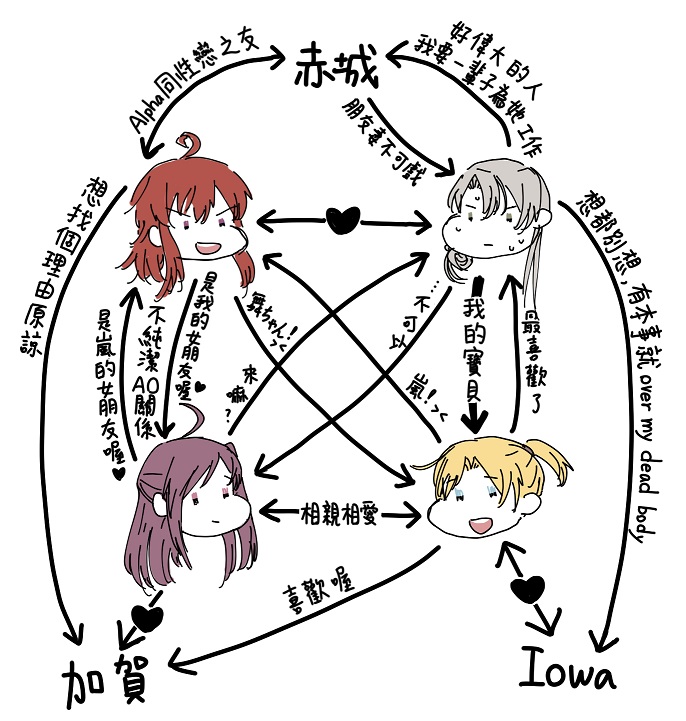

CP比C4取2還要亂。萩風→加賀、嵐野分、愛荷華舞風、嵐萩風、萩風舞風⋯⋯大概是這樣吧(頭暈腦脹

─────────

可以說,我已經做好了當她的情人的準備,一切都只是因為,她並不是那種會有情人的人。所以,想要出賣靈魂也找不到惡魔的我,同樣找不到任何可以責怪的人,就連對鏡子裡的這張臉生氣,也成了難堪的自憐。

一邊刷牙,一邊零零落落地回憶起往事,各式各樣的往事,然而絕大多數都是難堪的,可能因為這個早晨悶熱潮濕、並不舒適,大腦自然不願意去想起明快的回憶吧。而我發現,難堪的事情經歷多了,竟然能夠在皮膚表面結成一層堅硬的、強韌的像是盔甲一樣的東西,這跟我年輕一點的時候所抱持的想法大相徑庭,因此,我感到十分驚奇。

野分和嵐坐在餐桌邊,早餐的碗盤已經收拾乾淨,野分的電腦闔著,沒用,她只是坐,用手撐頭,至於嵐,正在旁邊剪報。

「野分,怎麼了嗎?」我問。

「頭痛。」她說。

於是我把她散落在桌上的文件收拾整齊,疊放在電腦上,接著搬來自己的書和筆記本,佔據這張桌子,嵐挪動位置,讓出空間給我。雖然我們能買一張書桌,屋子稍嫌擁擠,還是擺得下,不過,我不敢要一張書桌,因為就連野分也沒有自己的書桌;她甚至說過,想弄一間辦公室給我,我們還在鄰近的幾個街區走了一圈,有模有樣地看出租廣告,可是,我不敢要,想辦法勸她放棄了,不是為了節儉,而是因為過家家的道具越是精緻巧妙,就越像謊言越悲哀。

舞風洗好碗後,過來加入我們。這時嵐已經把剪得缺漏、洞開的報紙扔掉,留下那些完好的,用它們折紙,印象中她是要蓋一座塔,先摺出一模一樣、獸爪形狀似的小零件堆積著,再組合,地板的一個角落放著她已經組合出雛型來的底座,就跟拼到一半的樂高死星放在一塊兒。

舞風輪流看我們三人做事、或不做事,這肯定很無聊的,但她還是充滿耐心、帶著一種誰也奪不去的知足感,這麼看著,我想這或許是因為,舞風一生當中最大的痛苦只是野分不喜歡愛荷華,甚至不是跛腳這件事──是的,她的腳壞了,在很久以前的某件工作裡,我們都快要忘記確切的年月──所以,她才能經常笑著,經常踩著不平衡的雙腳、拉著誰一起跳舞。跳舞,這是我很嚮往的活動,自己一個人做不來,便很開心舞風會拉著我跳,那時候的她總是好快樂。就算我明明絆了好幾跤,她也稱讚我很有天份、學得真快,不管我們跳過幾遍,每次都這麼說、像是她剛剛發現的驚喜,我一點兒也不介意,舞風笑得很開心,有那麼點瘋,她的汗水沾在衣服上形成濡濕的印子,變得不只有嗅覺感受,而且肉眼可見,如果快樂肉眼可見,我想那就是快樂的模樣。於是,我也很開心。

我經常想不透自己的情意,尤其是刻意去想的時候。她以前屬於赤城さん,後來屬於榛名さん,現在不屬於任何人,可我從來不曾妄想過加賀さん會屬於我,這點就非常奇怪了,畢竟我是如此傾心於她。加賀さん是沈靜深情的人,我陶醉於這樣的她,不能自拔。就比如以前,榛名さん她們家的作派十分西洋,常常會舉辦茶會或者舞會什麼的,明明不是手腳靈活的類型,個性也很內向,加賀さん卻會陪著榛名さん跳舞呢,還是在大庭廣眾之下,「為此妳喝過醋嗎?」嵐問我,(又一次)奇怪的是沒有,榛名さん讓那個人露出了那樣的表情、那樣的姿態,我只是暈眩一般地著迷,悄悄在內心感嘆:啊,她就是這麼美好的一個人吶。

加賀さん甚至曾在工作的時候跟我說她為那些舞會緊張、說怕讓榛名丟臉,雖然那是在周遭一切都已經平穩下來、不再急迫的時候,她的潔癖又回來了,開始清理台面上的血。以往這種時候,她通常放鬆了一點,會留下一些比較平整的傷口給我、讓我來縫,她在旁邊疲憊的看以及說話,就一兩句而已,慢慢的冷冷的。人的皮膚有彈性,所以小心地將傷口再割開一些,使其呈現整齊的紡錘形狀,再縫合,注意針要密、要均勻,口子就能合得完美,成細細一直線。我自認做得不錯,她是寡言的人,但是,稱讚過我。

那一次她卻只是說起榛名さん,用的是「萩風,擦汗」這種做手術時對我下指示的淡漠語氣,清理是我在進行,為傷者穿衣、檢查紋身的損傷程度、設想安慰之詞的也是我,當下,她只負荷得了那關於榛名さん的、柔情的、可愛的煩惱。

啊,加賀さん。

堅硬的地方和柔軟的地方都恰到好處,那麼嚴肅的一張臉,總是有些疾言厲色的模樣,有一種令人望而生畏的風範,她就該是世界上最睿智又有威嚴的那類人。然而,提起女朋友時的輕聲和那種脆弱的語調,銳利的金色眼睛也能、也適合盛裝水。因為性格激烈,彷彿情緒表現就該驚天動地,卻沒有,她異常地克制。最重要的,擁有一種幾乎已經絕跡,且時常被污衊、嘲笑和誤解的品質──忠誠。

這樣的加賀さん,光是知道她是這樣的加賀さん,我就感到一股刺痛的、窒息的幸福。

野分說她頭痛,又說了一次,嵐才放下手邊的事,去查看她,可野分看起來又像是不想要她的查看,推她,小聲的碎碎念。野分跟嵐說話時總是用著一種沒有精神的、佔有慾很強的責怪語氣,她是個老古板,大概不知道這樣聽起來很肉慾。有時候我會覺得,如果我也像大多數的他人一樣,有一對雙親,可能就會像她們兩人一樣。因為,就只有雙親之間的相處會這樣揉和著古怪、僵持和親暱,且帶著一種尚未褪去稚氣的孩子們都不願目睹的羞臊。她們對彼此又是溫柔又是不耐煩,很難用甜蜜來形容,但是如膠似漆地黏。

她們兩人都站了起來,緩步往房間的方向去,白天時我們總是把紙門完全拉開,隔間的界線看起來就不明顯了。

「去躺一下吧?」嵐問,雖然是問,已經自作主張地把被褥拖出來了「我帶她們兩個出去,讓妳休息一下。」

「講得好像我們有多煩人。」我說,但還是將書本闔上。

「對啊!」舞風附和。

「抱歉啦,」她合起雙掌「我說話不經大腦。」

「少來。」

野分接受了,不再打算工作,躺進被窩,舞風蹲在布團邊,她們在說話。我替她把桌上的電腦和文件統統收進櫃子。

出門後,我們散步到不遠處的小樽之家,順便在街上買了一些泡芙過去。舞風馬上就跑進交誼廳跟孩子們玩,我去了廚房,跟任職數十年的阿姨打招呼,我敢打賭她早就不記得我了,卻還是「噢、是妳啊」這麼應付著,我告訴她泡芙,把它們塞進巨大卻已經十分擁擠的冰箱,然後出去。我上到頂樓去,發現嵐和舞風的亂塗鴉還在,一點風化的痕跡也沒有,也沒有人來刷洗。

回到樓下,嵐沒有融入人群,一個人坐在角落玩手機,我走過去,這個角落只有一張扶手椅,我發現有幾塊積木掉在椅子後面,就跪下來、伸長手把它們一個個撿出來。

嵐壓根沒打算讓開,用一種無賴般的姿勢攤在椅子上,她今天穿一件有點皺的牛津襯衫、露出一大截腳踝的淺色牛仔褲和板鞋,都很乾淨,看起來像好人家出身的那種有點男孩子氣的女孩,一點也不流氓(雖然她的職業是小流氓)。

「我作惡夢,夢到野分腦溢血死掉了。」我跟她說。

「⋯⋯妳看太多那種書了。」

「也只剩讀書了啊。」

因為沒辦法改變身處的位置,伸手可及之處能夠抓到的東西,我都想抓住不放。

嵐沒看我,摸摸我的頭。

我想到野分說「妳不需要外在的認可」,想到自己想要一本新的拉丁文字典──「買呀,又不貴。」野分說:「嵐,找個時間載她去買吧。」──是啊,我知道,這些真的都不貴。

我看著遠遠坐在地上被孩子們包圍的舞風,把手放到嵐的大腿上。

她放下了手機。

「我們找個地方去吧。」我用自己都覺得虛無縹緲的聲音說,彷彿不是來自我的喉嚨,而是從遠方某座不知名的山洞悠悠傳來。

嵐站起身,走到舞風身邊,拍拍她,問:

「我們要去兜風,舞ちゃん想要什麼嗎?」

「已經有泡芙了。」我說。

「我想要甜筒!」舞風說。

舞風身邊的孩子也跟著說想要甜筒。

嵐搭著我的肩走,不久就改而將手鑽進我的頭髮,撫摸她每次標記時啃咬的那塊地方。

我們回到公寓,開自家車出門,近郊不遠處的一座小山有登山步道,算是觀光地,有遊客停車場,那停車場在樹林裡,還算隱蔽,我們便去那裡。停好車後,嵐拿出遮陽墊鋪在擋風玻璃前,拉上窗簾,就將椅背放倒。

結束之後我們攤在後座動物感傷,真的是動物感傷,雖然我從來沒有說出來、向嵐傾訴這份心情,但她一定也是這麼想的。她總會感傷個好一陣子,才將衣服穿好,開窗吹風,讓我們的味道散去。而我──我的話,我不喜歡脫衣服。而且嵐會把車上唯一的頸枕讓給我,通常我只是一直躺著。

我不認為這種感傷是一種負面的感受,也一直都很喜歡讓嵐抱著我。不過,要說感覺最好的,還是跟舞風做的時候。她愛撒嬌、也經常撒嬌,跟她一起的時候我比較常脫衣服,雖說她容易分心,可最後我們總是愉快舒適地結束,並且都還有精力牽著手聊天,直到入睡。或許最重要的一點是我們不會鬧出人命,所以我比較常跟舞風玩耍。

啊,至於野分,這種事對她來說太刺激了,我是愛她的,不喜歡嚇她。

「⋯⋯妳也對野分太冷淡了吧。」我想著,就說了出來。

「晚一點商店街那邊開始打折,我想買一束花給她。」嵐回答。

「竟然買打折的,還不如去買超市熟食。」

「買打折的她才不會生氣,可惜上面不會貼打折標籤,她最喜歡打折標籤了。」

「超市熟食都會有打折標籤喔。」想了想,我又說:「妳這樣,野分好辛苦好可憐。」

「野分親希望我是這個樣子的。」嵐說:「她就喜歡我這樣。」

野分最討厭不實際的東西,我覺得嵐有時候真的很壞(雖然不會對我這樣),可是她是真誠的,所以妳也不能真的說她壞,只能說她無欺。

她將車內復原,收起遮陽墊,動作慢條斯理的,我知道她還不想回去。

市區裡的酒吧其實下午就開門了,嵐開著車閒晃、隨意相中的這一間我們還沒來過,家裡另外兩人對夜生活和酒精都沒什麼興趣,只有我跟嵐兩人一起的時候,才會考慮這種地方。這種時候被當成嵐的女朋友就挺方便的,要不我還能怎麼踏入這種場所呢?我們牽著手通過門口人高馬大的保鑣,剛開始營業的酒吧裡頭人還不少,或許是因為假日,就連舞池裡也已經有了一小撮人。

最近我已經不會明明白白地想起加賀さん了,她的臉不會浮現,她的聲音不會響起,大部分時候我的腦海裡只是流溢著日常生活中那些庸俗、雞毛蒜皮的小事,與她全然無關,但是我知道我在想她。上一次見她已是很久以前,她完全累壞了的樣子,我不想打擾她,甚至覺得此生再不見面也沒有關係,我有她那一副小心翼翼揣著內心傷痛的模樣,似乎就足夠了,我記得很清晰,從不隨時間淡去。想念她的感覺像是一封倔強的不寫一個字的情書,只有白紙塞進白信封,我撕碎它,然後鬆手亂丟垃圾,碎紙在風裡飛,像小小的紋白蝶,這就是我無望的初戀。我無望的初戀啊,一場盛大的心痛的夏日電影,有點俗爛有點幼稚,特別傻,但是妳會一直哭一直哭,等到眼淚停下來的時候,回頭發現少女的自己已被丟棄在那個發生過死亡車禍的急轉彎,距離好遠,妳開始捨不得,捨不得的痛比心痛夏日電影的痛還要痛,比第一次被Alpha壓在身下粗暴地搞還要痛,然後妳哭不出來的一邊逃跑,一邊試圖說服自己:我是個成熟的女人了、我是個成熟的女人了,就讓她留在那邊吧。

我珍藏緊守著這個秘密像是守著心愛的那個人本身一樣。

舞池裡面我抱著嵐,讓她把手搭在我的腰上,慢慢地慢慢地,好像沈入水底,垂下頭,靠在她的肩窩,閉上眼睛,不再想舞步,把一切都交給她,只是輕輕嗅著她髮間好聞的氣味。然後,帶著親愛之情,放出一點點信息素與她交纏,讓慾望有地方降落。

我想我們看起來一定充滿了攻擊性,周圍的視線聚集在我們身上,嵐的手往下,指甲在我的大腿上刮出紅痕,有人吹起口哨,舞池內的氣氛變成一種壓抑的狂野,嵐一口啃上我的脖子,我覺得腿軟,不過無妨,她會撐著的,我只管倚靠在她身上,我只管自顧自地出神,去想符合我的角色、我的身份該想的那種事情。

下週六要帶舞風去看賽馬,這場比賽她期待很久了。剛好能把公寓留給那兩人,Alpha跟Alpha比較困難,她們通常要搞很久,賽後用不著早早回去,我們可以順道去愛荷華的教室,記得週六她都沒課,但會一直待在辦公室裡,我們去,她一定會留我們吃飯,那麼就會待到晚上。

待會嵐要買花,我可以順便買一點菜,明天就不用再去商店街。

噢、還有,要記得給舞風買一隻甜筒。

回家的路清楚明瞭,只有一條,不再有其他變數,我們很快、很快就能開回去。

沒有留言:

張貼留言